Quels sont les objectifs et les indications de la chirurgie de la discopathie dégénérative ?

Le traitement chirurgical des lombalgies chroniques par discopathie ne peut être envisagé qu’en cas d’échec des traitements conservateurs (médicaments, rééducation). Ces traitements doivent être tentés pendant au moins six mois avant de les considérer inefficaces.

L’objectif de la chirurgie est de soulager les douleurs et d’améliorer la qualité de vie personnelle et professionnelle. Cependant, cela ne permet que très rarement de faire complètement disparaître les douleurs.

La colonne vertébrale reste plus sensible après l’opération et il faut continuer à prendre des précautions pour éviter de l’user à nouveau. Cela implique parfois des modifications des activités physiques, sportives et professionnelles.

La décision de traitement n’est jamais une urgence et doit faire l’objet d’une discussion entre le patient et son chirurgien.

EN QUOI CONSISTE L’OPÉRATION ?

Il existe plusieurs techniques chirurgicales de prise en charge des discopathies qui doivent être discutées en fonction du cas de chaque patient.

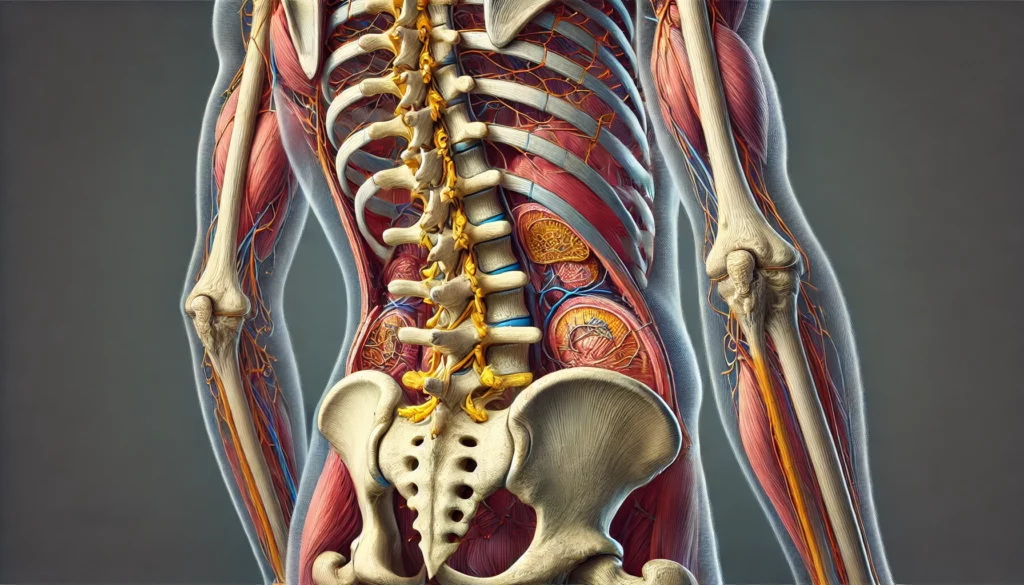

S’il existe une nécessité de décompression nerveuse à cause d’une hernie discale ou d’arthrose en plus de la discopathie, le chirurgien optera pour une chirurgie par voie postérieure (abord chirurgical dans le dos).

•L’arthrodèse lombaire par voie postérieure consiste à bloquer le ou les niveaux douloureux afin de limiter les mouvements du disque atteint. Cette technique permet d’enlever le disque malade et de le remplacer par des cales en plastique contenant de l’os naturel ou artificiel. Ce montage aboutit en quelques mois à la fusion (soudure) des vertèbres concernées et donc à faire diminuer les douleurs. Le chirurgien complétera son geste en plaçant 2 vis dans la vertèbre du dessus et 2 vis dans la vertèbre du dessous reliées entre elles pour stabiliser le montage. Ce type de chirurgie se fait par voie postérieure (cicatrice lombaire au milieu) ou postéro-latérale (cicatrices lombaires légèrement décalées). S’il n’existe pas de nécessité de geste de décompression nerveuse, le chirurgien pourra discuter une chirurgie par voie antérieure ou latérale (abord chirurgical par le ventre ou par le flanc). Ce type de chirurgie, si elle est possible, permet d’économiser les muscles du dos, et permet donc une rééducation et une récupération plus rapide.

•L’arthrodèse lombaire par voie antérieure consiste à bloquer le ou les niveaux douloureux comme dans la technique précédente, mais ici le disque est remplacé par une seule grande cage en plastique contenant de l’os ou un substitut osseux, généralement maintenue par une plaque vissée sur les vertèbres.

•La prothèse discale permet de remplacer également le disque mais garde la mobilité du niveau atteint et s’adresse aux patients dont tous les autres éléments de la colonne vertébrale sont en parfait état (patients jeunes sans arthrose).

QUELLES SONT LES SUITES DE L’OPÉRATION ?

Elles sont variables selon la technique employée. La plupart du temps, vous serez mis debout dès le lendemain de l’intervention et vous pourrez quitter l’hôpital ou la clinique au bout de 5 à 6 jours.

Le premier mois est toujours une période de convalescence durant laquelle vos capacités seront limitées. Vous pourrez marcher et rester autonome pour vos gestes de la vie quotidienne, mais certains gestes vous seront interdits pour garantir une bonne cicatrisation.

Votre chirurgien et les rééducateurs reviendront en détail sur l’organisation de votre convalescence.

Dans le cas des arthrodèses, vous devrez peut-être porter un corset rigide sur mesure pour une durée de quelques semaines afin de permettre une bonne consolidation de la colonne vertébrale autour du matériel et à visée antalgique.

Vous aurez également besoin de pratiquer de la kinésithérapie de façon prolongée après l’intervention pour rééduquer les muscles du dos et les abdominaux.

Dans tous les cas, le résultat définitif de l’opération n’est obtenu qu’au terme de la rééducation qui dure plusieurs mois.

QUELS SONT LES RISQUES ENCOURUS ?

Il est important de vous informer le mieux possible pour que vous puissiez prendre votre décision d’intervention en évaluant le rapport bénéfice/risque de votre opération avec vos différents médecins. Il existe deux types de risques :

•Risques liés à votre état général, aux maladies que vous avez et à l’anesthésie :

Ils sont très variables et vous seront expliqués au cas par cas par votre chirurgien, votre médecin anesthésiste et éventuellement un spécialiste de votre maladie. Certains antécédents (malformations, diabète, obésité, artérite, varices, alcoolisme, tabac, toxicomanies, affections psychiatriques, prise de certains médicaments particulièrement les anticoagulants ou les anti-agrégants, etc.) peuvent causer ou favoriser la survenue de complications parfois graves, voire mortelles.

•Risques liés à l’opération proprement dite :

•Risques neurologiques : Quelle que soit l’opération réalisée sur la colonne vertébrale, même la plus simple, le risque de paralysie n’est pas nul. Ces complications sont rares et leur récupération est variable. Il peut s’agir d’une simple paralysie des orteils, mais parfois plus embêtante avec une atteinte au niveau du pied ou du genou. Très rarement (<1/1000), il peut survenir un syndrome de la queue de cheval (paralysie des sphincters), et encore plus exceptionnellement une paralysie complète des membres inférieurs (paraplégie). La cause n’est pas toujours évidente. La plus fréquente est l’hématome au niveau du site de l’opération qui peut entraîner une compression des nerfs. Une intervention en urgence est impérative quand apparaît la paralysie. Parfois, les troubles peuvent être dus à une mauvaise position du matériel mis en place (vis, cales, prothèses), nécessitant là encore une réintervention.

Lorsqu’on opère par le ventre, il existe un risque d’endommager les nerfs qui s’occupent des organes sexuels. Cela peut provoquer une éjaculation rétrograde chez l’homme (troubles de l’éjaculation où le sperme part dans la vessie au lieu d’aller vers l’extérieur) et une sécheresse vaginale chez la femme.

•Risques de saignement : Un hématome peut survenir dans la zone opérée dans les heures ou jours qui suivent le geste. Cela peut nécessiter une réintervention pour l’évacuer. Une lésion des gros vaisseaux de l’abdomen (aorte, veine cave) peut survenir lors de l’excision du disque. Elle est plus rare lorsqu’on opère par le dos, mais plus facilement contrôlable lorsqu’on opère par le ventre. Elle peut entraîner, à l’extrême, une hémorragie gravissime voire mortelle. Lors des transfusions sanguines, le risque de contamination (SIDA, hépatite) est très rare.

•Risques cicatriciels : Une fuite du liquide céphalo-rachidien (le liquide dans lequel baignent les nerfs à l’intérieur de la colonne) est possible, surtout lors des abords par le dos et lors des réopérations où tous les tissus collent entre eux. Elle est due à une déchirure parfois inévitable de l’enveloppe qui entoure les nerfs. Le plus souvent, elle est sans conséquence ou peut donner des maux de tête transitoires. Elle est plus grave si la fuite s’extériorise et que le liquide sort par la cicatrice. Un risque (très rare) de méningite est alors possible. Un retour aux urgences est indispensable en vue d’une réintervention. Lorsqu’on opère par le ventre, la paroi abdominale peut mal se refermer et provoquer une éventration. Cela peut nécessiter une nouvelle intervention pour consolider la paroi.

•Risques infectieux : Plusieurs types d’infection sont possibles :

•Superficielle : Au niveau de la peau. Elle se traite avec des soins locaux.

•Plus profonde : Au niveau de la graisse ou des muscles, un nettoyage local est parfois nécessaire, associé à des antibiotiques. Les séquelles sont exceptionnelles.

•Au niveau de l’os et du disque : L’infection réalise une spondylodiscite. Rare (2/1000), elle peut laisser des séquelles à type de lombalgies. Le traitement consiste à donner des antibiotiques pendant 6 semaines à 3 mois.

•Au niveau des méninges : Très rare mais peut être grave, elle provoque une méningite.

•Généralisation : L’infection peut se généraliser et donner une septicémie qui peut être très grave voire mortelle. C’est très rare chez les patients en bonne santé.

D’autres risques exceptionnels ont été décrits. N’hésitez pas à poser toutes vos questions à vos médecins afin de compléter ces informations pour que vous puissiez prendre la meilleure décision.

Source : Société Française de Chirurgie Rachidienne – www.sfcr.fr